うちの子あんまり本を読まなくて…

というご家庭は多いのではないでしょうか?

語彙力や読解力を鍛えるためには本を読んでもらいたいのになかなか読んでくれないと悩んでいる方に、小学生の今こそ読書習慣を身につけるべき理由とその方法をご紹介します。

目次

小学生のうちに読書の習慣を身につけたい理由

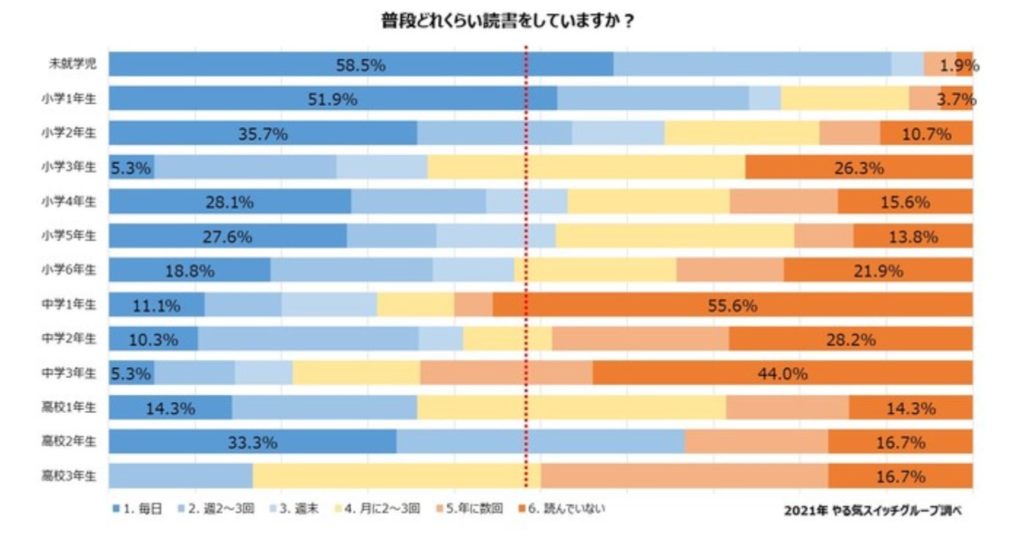

小学生のお子さんはどのくらい読書をしているのでしょうか?

参照:やる気スイッチグループ

上の表を見ると、年齢が上がるごとに読書時間が短くなっていることがわかります。また、小学校低学年までは読書を「毎日」と答えている子が半数近くいるのに対し、徐々にその割合も減って、読書をしないというお子さんがどんどん増えていることがわかります。

文字を読むのに慣れていない小学校低学年までは親御さんと一緒に読んだり、読み聞かせをしたりという機会が多いでしょう。その後徐々に読書時間が減っていくのは、習い事などで忙しくなるのと同時に、1人で読む機会が増えることで、読書の習慣のないお子さんは進んで自分からは本を手に取らなくなることも大きな原因と考えられます。

9歳が読書習慣の分かれ道

先ほどの表を見ると、小学三年生(9歳)のころから、急に読書を「毎日」「週に2~3回」すると言っているお子さんの割合が減っています。

これは学校での学習科目が増えたり、習い事を始めたりとお子さん自身の自由になる時間が減っているということも原因です。

欧米では「9歳」という年齢は読書力を身につける臨界期だと考えられています。9歳までにしっかりとした読書力が身についていないと、具体的思考から抽象的思考へと変化していく学習内容についていけなくなると考えられています。

読書によって養われる力は小学校や中学校など学習に必要になってきますので、小学生のうちは様々なジャンルの本を読んで、活字への抵抗感をなくすことが大切です。

小学生のお子さんが読書をしない理由とその解決策

お子さんがあまり本を読まないと悩んでいるご家庭は多く、「家で読書の習慣がない」というお子さんも多くいます。ではなぜお子さんが読書をしないのでしょうか?

本よりもスマホやゲームの方が身近

小学生のお子さんは色んな事に興味のある時期です。周りにゲームやYouTube、スマホ、など本よりももっとわかりやすく楽に楽しめるものが溢れていると本への興味が薄れてしまうというケースが多くあります。

その場合は、一日のうちに少しテレビやゲーム、スマホから離れる時間を取ってみましょう。周りの兄弟や両親がスマホやゲームをしている中で「本を読みなさい」と言われても集中できなくて当然です。読書タイムには、みんなでテレビやスマホから離れて少しだけ落ち着いて本を読める環境をつくることがおすすめです。

本よりも興味のあることがある

スポーツや工作、外遊びなど本よりも興味のあることがたくさんあると、そちらに夢中になってしまうことも多くあります。ぜひその興味を読書に活かしてみましょう!

スポーツ、科学、工作、動物、昆虫、おしゃれ…などなど様々なテーマの本があります。お子さんが興味を持つ分野の本なら、集中して読めるお子さんも多いので、好きな分野の本を探してみましょう。

好きな分野の本なら、年齢以上に難しい本でも読めてしまうということもありますので、学年を気にせず興味のある分野の本を試してみましょう。

習い事などで忙しい

現代の小学生は習い事に忙しく、ゆっくりできる時間があまりないというのも読書時間が減っている原因の一つかもしれません。お子さんが習い事で忙しく疲れている状態では読書だけでなく、様々な事への集中力が落ちてしまいます。

まずは、オーバーワークになっていないか見直してみましょう。

読書は毎日長時間する必要はありません。短時間でも本を読むことで少しの間落ち着けます。寝る前の少しの時間や、ホッとできる時間に簡単な絵本やマンガなどを読むのも癒しになっておすすめです。無理に難しい本を長時間読む必要はないのです。

面白いと思える本に出会っていない

本を積極的に読もうという気持ちにならないのは、「本はつまらない」と思っているからかもしれません。文字ばかりの本や、興味が持てないような内容の本を与えられても、「難しい。つまらない」と感じると、ますます本から遠ざかってしまいます。

文字に慣れていないお子さんはイラスト中心の本、マンガ、クイズ本、図鑑など小説や文字中心の本にこだわらず、まずは「本をめくる」という行動を起こさせるように導いてみましょう。

ゲームの好きなお子さんは、好きなゲームの攻略本などでもいいでしょう。まずはパラパラと本をめくって興味を引くところからはじめましょう。

文字を読むことに慣れていない

字を読むことに慣れていないお子さんは、文字を追うだけで疲れを感じたり、内容が入ってこなかったりと読書を楽しめません。

本を読み終わった後に感想を聞いてみて、あまり内容が頭に入っていないようなら、本の難易度が合っていない可能性があります。対象年齢に囚われて合っていないレベルの本を渡してしまうと、ますます読書が疲れる、嫌だと感じてしまう原因になります。

無理に周りや対象年齢に影響されて本を選ぶのではなく、まずはお子さんが興味を持って内容を楽しいと感じられるレベルの本を選びましょう。読むことに慣れて本を楽しめるようになったら少しづつレベルアップしていくのがおすすめです。

身近に本がない

読書の習慣がないお子さんは、身近に本がないというケースもあります。

「いやいや、うちは本棚にたくさん本があるのに本を読まない!」というご家庭もあるでしょう。

そもそも、本を読まないお子さんは、自由時間があってもわざわざ本棚に行って、本を探して、本を読むという行動はなかなか起こしません。

ここで言う「身近」とは「目の前、手の届くところ」という意味です。まずはソファなどお子さんが普段自由時間を過ごす場所に、2~3冊さりげなく本を置いてみましょう。ごろごろしながら手の届くところに本があることで、目に入り、興味のある内容であればパラパラとめくるきっかけになるかもしれません。

文字の多い本などに関わらず、表紙が目を引くもの、好きなキャラクターが出ているもの、ゲームなど関心のあるものに関するものなどなんでもいいので、まずは本を気軽に手に取れる環境を作りましょう。

読書が小学生に与えるうれしい効果とは?

それでは、読書は小学生にとってどんなメリットがあるのか見ていきましょう。

集中力がアップする

本を読むにはある程度時間がかかります。短編で10分ほどで読み終わるものもあれば、何日かに分けて読み進める量のものもあります。特に小学生の低学年のうちは集中できる時間は短いため、短時間でも集中して本を読む習慣を身につけることで、少しづつ集中できる時間を延ばしていくことができます。

集中力はスポーツや勉強など様々な事で必要になる力です。集中力が身についていないとテストや授業などで期待できるだけの結果が遺せません。

読書を習慣化することで集中力を養いましょう。

語彙力が増える

本を読むことで、家族や友達との会話、学校などで得られる以上の言葉を得られます。語彙力が増えることで、新たな文章を読む時にスムーズに理解ができますし、作文などを書くときにも深みのある文章を書くことができます。語彙力は国語だけでなく、様々な教科でも必要となる力です。

読書によっていかに語彙力を増やせるかは、その後の学習において非常に重要なポイントとなります。

知識量が増える

本を読むことで、様々な知識が大幅に増えます。

地名、文化、偉人、歴史、生き物の生態など、様々な分野の知識が身に付きます。これまで知らなかったことや、知っていたことでも新たな情報が増えるなど、今後の学習や生活に大いに役立ちます。

また、本の中で新たな発見や出会いがあれば、そこから興味を深め、将来の職業などの選択に役立つ可能性もあります。

理解力をアップする

物語を読むことで登場人物の気持ちを想像し、表現力が豊かになっていきます。また、図鑑や雑誌などさまざまな知識を吸収することで、多角的な視点で物事を判断できるようになります。

様々な分野の本に触れることで物事の理解力を高め、人とのコミュニケーション能力の向上や、学力アップなどの効果が期待できます。

人生が豊かになる

読書をすることでその人の世界が広がっていきます。

物語を読むことで、その中の世界観を疑似体験し、世界を旅したり、その時代の生活を送っているかのような感覚になります。自分と登場人物を重ねてみたり、敵に対して怒りを感じるなど、様々な感情表現を体験できます。

その中で自分自身も気持ちや心が成長し、人生が豊かになっていきます。

小学生が進んで読書をするようになるコツは?

それでは、様々なうれしい効果がある読書を小学生が進んでするようになるにはどうしたらよいのでしょうか?

静かに読書ができる環境をつくる

周りが騒いでいたり、ゲームやスマホをしていたら、いくら興味のある本を見つけても集中するのは難しいですよね。少しの時間、テレビを消したり、静かで落ち着ける時間を作ることで、周りを気にせず本に集中できるようになります。

大人が本を読んでいる姿を見せる

「本を読みなさい」といくら言っても、大人がスマホを見ていたりしては「お母さんも読んでないでしょ?」と子どもは感じてしまいます。

普段から親御さんも読書タイムをつくるなど、お子さんに本を読んでいる姿勢を見せることで、本を読むのが当たり前の空間が出来上がります。お子さんに読んでもらいたい本をまず親御さんが読んでみて、感想を伝えるなどお子さんが興味を引く工夫をしてみましょう。

読んだ本について感想を聞いてみる

「どんな本だった?」「どう思った?」など本について親子で話し合ってみましょう。

お子さんが内容を理解しているかもわかりますし、親御さんがお子さんの話に興味を持っているということも伝わります。

お子さんが本を読んでいたら褒める

「本を読んでいて偉いね」「すごいね」など本を読んでいるという行為を褒めましょう。

まずは本を読んでいることを褒められ、認められたということも、次にお子さんが本を読むことへのきっかけになります。

「本を読みなさい!」と強制するのは、本に対する嫌悪感を感じてしまうことに繋がりますので、本を読むことが楽しい!うれしい!と思える雰囲気作りが大切です。

本屋さんでは一緒に本を探す

ぜひ本屋さんや図書館に行ったときは一緒に本を探す手伝いをしましょう。

「この本たのしそうだね」「こんな本があるんんだね!」と親御さんが興味を持って楽しそうに話しかけることで、お子さんの興味を引き出しましょう。

お子さんが好きそうなジャンルの本などを、親御さんが積極的に見せてみることで、「これなら読めそう」「面白そう」とお子さんが手に取るかもしれません。

まずは、いろんな本を手に取ってみることが大切です。

小学生の読書におすすめの本

読書に慣れていない小学生が読みやすい本をご紹介します!

10分で読める名作 3年生 (よみとく10分)

選びぬかれた日本と世界の名作や古典、楽しいお話、詩など一流の執筆者の優れた作品を13作収録。

良質な読み物のセレクトはそのままに、さらに読みやすくなりました。新学習指導要領に対応し、お話を楽しくふりかえりながら、考えを深められる「名作のとびら」も追加。

短いお話で飽きずに読めるので、どんな本を買ったらいいか迷っている方におすすめです。

学年ごとに分かれており、文字の大きさやフリガナなど学年に合ったものが出ています。

10分で読めるわらい話 2年生 (よみとく10分)

名作や伝記など様々なシリーズが出ており、元気になれる「わらい話シリーズ」は楽しく読めておすすめです。お話を楽しくふり返ることができるクイズコーナー「ちょっとひといき」や、わらい話について深く知ることができる「わらい話のとびら」も追加しています。

かいけつゾロリ いきなり王さまになる?: かいけつゾロリシリーズ73 (かいけつゾロリシリーズ 73)

大人気のかいけつゾロリシリーズ!

こちらは絵や文字のバランスが良く、絵本からちょっとステップアップしたい方におすすめです。楽しい物語と、迷路やクイズなどを交えたイラストで小学生のお子さんが楽しく読める一冊です。

科学漫画サバイバルシリーズ(43) 台風のサバイバル

漫画やイラストでわかりやすく科学の内容について描かれているサバイバルシリーズ。理科が好きなお子さんや、ゲームが好きなお子さんにもドキドキハラハラする内容が大人気です。科学の知識も増えるので読み終わった後に「お母さんにも教えて」と話しかけてみてくださいね!

少し読書に慣れてきたお子さんは、「角川つばさ文庫シリーズ」がおすすめです。

子供向けになっている小説で、内容も面白く読みやすい本がたくさんあります。

世界一クラブ 最強の小学生、あつまる! (角川つばさ文庫)

第5回角川つばさ文庫小説賞一般部門“金賞”受賞。の世界一クラブは、世界一の技を持つ子供たちが力を合わせて敵に立ち向かうストーリー。笑いあり、ドキドキありであっという間に物語の世界に引き込まれます。本に慣れてきた小学校中学年から高学年のお子さんに大人気です。

時間割男子(1) わたしのテストは命がけ! (角川つばさ文庫)

前代未聞の「算国理社」擬人化ラブコメ!捨てたはずの算国理社の教科書が、4人の男子になってやってきた!?しかも、彼らの寿命は、わたしのテストの点数で決まるといわれて!?勉強に役立つヒントやハラハラする展開で、あっという間に読めちゃう楽しいストーリーです。

小学生の読書習慣を身につけよう!まとめ

小学生のうちに読書の楽しさに気づくことで、今後の学習や生活に大きな影響が生まれます。

読書は楽しくて世界が広がる!ということをぜひ親御さんからお子さんに伝えてあげてください。

まずは興味を惹くものから、徐々にステップアップすることで、「次はこんなの読んでみたい」とお子さんから読書を楽しむ姿勢が生まれますよ。