最近人気のリビング学習は小学生や中学生のいるご家庭を中心に増えています。しかしながら、「兄弟がいて落ち着かない」「定期テスト対策で勉強時間が増えた」などの理由で子供部屋での勉強に切り替えるタイミングを悩んでいるご家庭も多のではないでしょうか。

リビング学習のメリット・デメリットや、子供部屋での勉強に切り替えるタイミングなど、勉強しやすい学習環境づくりについてご紹介します!

中学生のリビング学習は半数以上が行っており、メリットがいっぱい!

家族や状況に応じて判断が必要

目次

中学生のリビング学習・みんなはどうしてる?

中学生になるとリビング学習ではなく「自分の部屋で勉強したい」と言い出すお子さんも多いのではないでしょうか。

では実際はみんなどこで勉強しているのでしょうか?

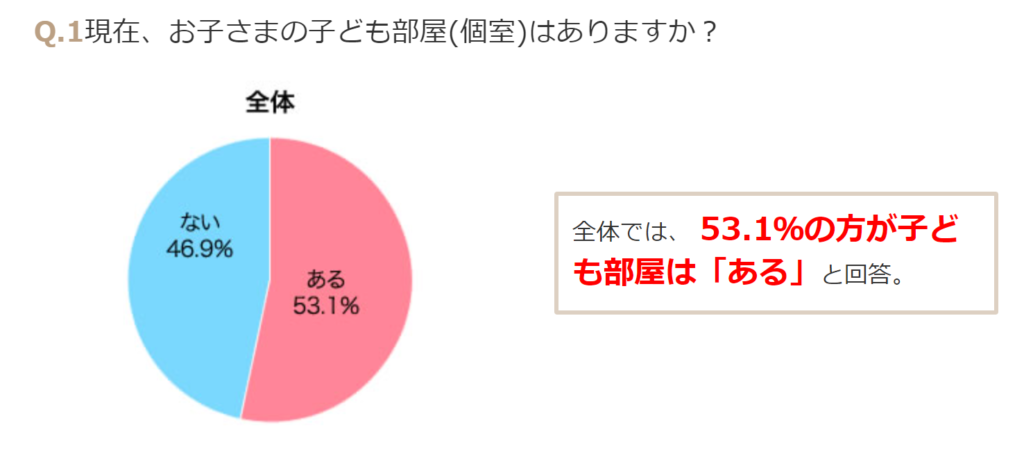

2015年にノムコムwith kidsアンケートで行われた子供部屋についてのアンケートは以下の通りです。

全体の半分は子供部屋があると回答しています。

それでは、その子供部屋で実際に勉強をしている世代別の割合を見ていきましょう。

世代別では小学校低学年から中学生までは半数以上がリビング学習をしているという結果になりました。高校生以上になると子供部屋での学習をしている人の割合が大幅に増えています。

中学生がリビング学習をするメリット

定期テストなど本格的に長時間学習が必要な中学生のお子さんもリビング学習を行っている人が多いようです。

半数以上の中学生がリビング学習を行っているという結果がわかりましたが、実際に中学生がリビング学習を行うメリットはどんなものがあるのでしょうか?

親の目が行き届く

リビング学習では親が家事などをしている同じ空間で学習をするため、親の目が行き届き必要なサポートをすぐに行えるというメリットがあります。

過去の記事で、中学生の定期テストの勉強への親の関わり方を紹介しましたが(こちら→「中学生の定期テスト勉強への親の関わり方」)「同じ問題に長時間悩んでいる」など子どもの様子を見ながらサポートができるという点でリビング学習はサポートしやすいのが魅力です。

学習状況を把握できる

効率の良い学習には、勉強の進捗状況を把握することが大切です。特に中学生の定期テストでは覚えることも多く、効率よく勉強をしていかないと「テスト範囲が最後まで勉強が終わらなかった」という状態にもなりかねません。リビングで学習する場合、家族が近くにいるので、どんな教材をどのように取り組んでいるのかを把握しやすく、適切なサポートが可能になります。

わからない問題をすぐに解消

わからない問題があった場合などに、その場ですぐに聞けるリビング学習は、勉強もスムーズに進められます。わからないことをそのままにせずに解決して次に進むことで、学習も定着しやすく理解も深まります。

また、中学生のお子さんで自分の苦手をしっかりと把握して自分でその強化に取り組めるお子さんは多くありません。リビング学習をすることによって、お子さんの苦手な問題などを把握しやすく、その解決のためのサポートがしやすいため、苦手教科を克服するのにも有効です。

親子の協力体制で質の高い学習

リビングの目が届く場所で学習をすることによって、親子間のコミュニケーションを深めることにも役立ちます。また、答え合わせや問題を出し合うなど学習に親が協力することで、共通の目標に向かって進んでいくという協力体制により親子の絆が深まります。

子どもの勉強の状況を客観的に見ることで、「これは必要」「これは必要ない」など効率の良い学習を親の目線でアドバイスすることもできます。

集中力が養われる

リビングでは家族が勉強以外の事をやっている中で取り組むため、自分の事に集中する意識が高まります。実際のテストの際には周りのペンの音や気配なども気になるもの。そのため、周りに雑音がある中で集中する練習にもなります。

勉強に取り組み始めるまでのハードルが低い

中学生は学校や部活・塾など時間に追われているお子さんも多いでしょう。学校から帰ってきて限られた時間の中で学習を進めるためには、勉強をスムーズに開始できるかも重要です。

自分の部屋でゴロゴロしてしまうと、自分で「勉強をやろう!」という気になるまで時間がかかってしまいます。リビングに勉強スペースがあることで、家族からの声掛けもでき、よりスムーズに学習を始められます。

中学生がリビング学習をするデメリット

それでは、中学生がリビング学習をするデメリットはどんなものがあるでしょうか?

家族と生活のペースが合わないと学習意欲が低下

下に小さなお子さんがいる場合や、家族のリラックスタイムがちょうど勉強時間に重なってしまうなど、家族との生活ペースが合わない場合は、リビング学習をすると周りが気になってしまい学習意欲の低下に繋がる場合があります。

「自分は勉強しているのに、周りはテレビを見ている」「テスト前なのに下の兄弟が騒ぐ」など勉強ができる環境が整えられない場合は、リビング学習が逆効果となってしまいます。

親が干渉しすぎる

親がついつい口出ししすぎてしまうなど、子どもにとって親の干渉がストレスとなってしまう場合はリビング学習では学習効率も下がってしまうでしょう。

親のサポートも行き過ぎるとモチベーションを下げる結果になってしまうので、子どもの状況などで適切に判断する必要があります。

誘惑が多いと集中できない

これは子供部屋での学習とリビング学習の両方に言えることですが、周りにマンガやテレビ・ゲーム・スマホなどがある場合は、その誘惑に負けて勉強に集中できない場合があります。学習をする場所の周りには勉強と関係のないものは置かないようにしましょう。

中学生が子供部屋で学習するメリット

それでは、中学生が子供部屋で勉強する場合にはどんなメリットがあるか見ていきましょう。

静かな環境で集中できる

自分だけの空間で学習をする場合、周りの行動や音に左右されず静かな環境で勉強ができるというメリットがあります。兄弟が多い場合や生活のペースが家族と合わない場合は、プライベート空間の方が勉強がはかどる場合があるでしょう。

勉強がしやすく自分好みの環境が作れる

自分の好きな雰囲気や色、勉強道具の配置など、勉強のしやすい環境づくりがしやすいというメリットがあります。好きな物に囲まれた方が集中できるというお子さんは子供部屋での学習に居心地の良さを感じるでしょう。

家族が気を遣わなくて済む

家族にも生活ペースがあるので、リビング学習の場合は勉強している時にテレビを我慢したりゲームを我慢することもあるでしょう。年の離れた兄弟がいる場合や家族のリラックスタイムと勉強時間が重なってしまう場合などは子供部屋での勉強は他の家族が気を遣わなくて良いというメリットがあります。

中学生が子供部屋で学習するデメリット

中学生のお子さんが子供部屋で学習するのにはどんなデメリットがあるのでしょうか?

家族の目が届かず誘惑が多い

ちょっと勉強したらすぐに漫画を読んでしまう、スマホが気になる、ゴロゴロする…など子供部屋には誘惑も多く、家族の目が届かないためすぐにその誘惑に負けてダラダラとしてしまう場合があります。誰にも見られていないからこそ集中できるという環境ではありますが、逆に言うと好きなことがいくらでもできてしまう環境でもあります。

「気づいたらずっと漫画を読んでしまっていた」など、勉強に身が入らない可能性もあるため注意が必要です。

親が子どもの学習状況を把握できない

どんなことに悩んでいるのか、どんな問題が苦手なのかなど、子どもの学習状況を把握できないという点が子供部屋学習のデメリットです。親の目が届かないため、必要な時にサポートするのが難しいという点があります。

中学生がリビング学習をするときに家族が注意すべき点

リビング学習をする際には家族の協力も必要不可欠です。ではどのような点に注意すべきでしょうか?

テレビやスマホ・ゲームなどを周りでしないなどの配慮

周りの家族がテレビを見ていたり、スマホやゲームなどを楽しんでいると学習意欲も低下してしまいます。リビング学習は家族の気配を身近に感じながら学習をするため、周りの家族も配慮が必要です。年の離れた下の兄弟などどうしても静かにできないなどの場合は子供部屋での学習も検討しましょう。

子どもが求めた時には必要なサポートを

「わからない問題を教えてほしい」「答え合わせを手伝ってほしい」など子どもが学習のサポートを求めた時には協力しましょう。必要な時にすぐに助けを求められるのがリビング学習の良さです。それには家族の協力体制が重要です。

中学生がリビング学習がしやすくなる工夫

中学生にとってメリット・デメリットがあるリビング学習ですが少しの工夫でリビング学習が快適になります。

卓上のライトや時計で学習環境を整える

リビングの明かりでは手元が暗くなってしまう、リビングの時計の位置では勉強しながら目に入らないなど、学習しにくい環境であれば、卓上のライトや手元で見やすい学習用の時計を置くなど学習環境を整えましょう。

卓上の時計はストップウォッチやタイマーが付いているタイプであれば、問題を解く際にも時間を意識しながら取り組めるのでおすすめです。

セイコークロック 目覚まし時計 置き時計 知育 百ます計算 陰山英男モデル スタディタイム 白 60×160×88mm BC418W

勉強に必要な物以外は近くに置かない

スマホやゲーム・漫画など勉強に必要のないものは目の届かないところに移動するなど、必要のないものは置かないようにしましょう。勉強中はスマホは近くに置かない、親に預けるなどをして集中できるようにしているご家庭が多いようです。

年の近い兄弟は勉強時間を合わせる

兄弟で勉強時間を合わせることで、どちらか一方がゲームをしている、テレビを見ているなど学習に集中できない環境ではなくなります。一緒に勉強をすることで競争意識も働き、集中力も高まります。

時々座る位置を変えてみる

ずっと同じ席で勉強していると集中力が落ちることもあります。集中できないなと感じたらダイニングの別の席に移動すると気分も変わります。暗記はいつもと違う場所でしてみると「この問題はあの時あの場所で覚えたやつだ!」と印象に残り易いのでおすすめです。

中学生のリビング学習すべき?まとめ

中学生のリビング学習は、メリットも多く定期テストの対策に重要な「苦手に気づく」きっかけにもなるため、家庭の環境でリビング学習ができる状況であればおすすめです。

ただし、家族と生活リズムが合わない、年の離れた弟・妹がいる、親の干渉がストレスになるなどの場合は子供部屋での学習の方が合うお子さんもいます。

いつリビング学習から子供部屋での学習に切り替えるのかは、お子さんが自分で苦手な問題を根気よく取り組める、わからない問題は聞きに来るなど自主的に学習が進められるようになる頃が良いでしょう。

お子さんの性格や生活スタイルを考慮して親子で話し合って見極めましょう。