覚えていたはずの問題がテストの時に思い出せなかった

一生懸命勉強をして、自信をもってテストに挑んだのに思ったよりも点数が取れなかった

という経験はありませんか?一生懸命覚えても、実際にテストの時にその力が最大限発揮できるようにするには、しっかりと記憶が定着している必要があります。限られた時間の中で学習した内容が点数アップに繋がれば、勉強へのモチベーションもアップしますよね。

今回はそんな効率の良い記憶力アップの方法、「思い出す」という点に着目した「アクティブリコール勉強法」についてご紹介します。

目次

記憶力アップの鍵!アクティブリコール勉強法とは?

アクティブ・リコール勉強法(Active Recall)とは、日本語に直訳すると「能動的に思い出す」という意味です。これは、自ら積極的に記憶を刺激する勉強方法です。学んだ内容を能動的に思い出す(アウトプットする)ことで、多くの研究から「思い出す」という作業が記憶の定着に繋がると示されています。

例えば、教科書を読んだり、授業を受けてノートをまとめたりといった作業は受動的な勉強方法です。テスト勉強の際にはまずは、この受動的な勉強を行うでしょう。一生懸命読んで覚えていった後に、「能動的に思い出す」という作業を行うことで、自分の記憶の中から最適なものを引き出してくることで、脳の記憶が刺激され、記憶力がアップし、すぐに忘れてしまう可能性が軽減していきます。

人は忘れる生き物?エビングハウスの忘却曲線

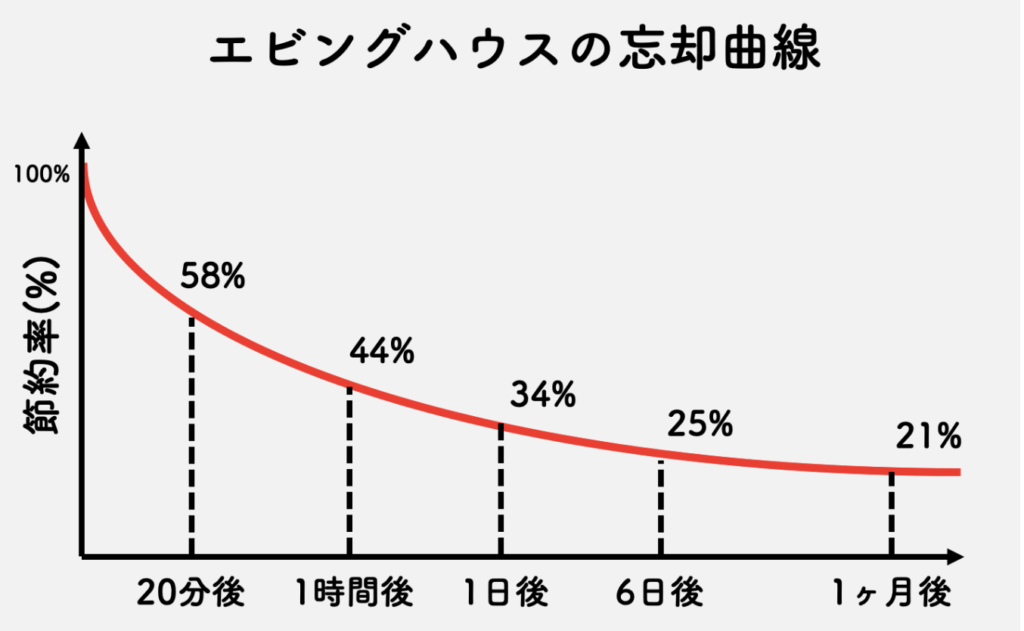

なぜ「思い出す」という作業が記憶力アップに効果的なのでしょうか?すでにご存じの方も多いかと思いまずが、エビングハウスの忘却曲線を使ってみていきましょう。

エビングハウスの忘却曲線とは?

エビングハウスの忘却曲線とは、ドイツの心理学者であるヘルマン・エビングハウスが提唱した長期記憶についての研究結果です。

この研究では意味のないアルファベットを記憶させた人々が、その記憶をどれだけ維持できているかを実験したものです。

出典:https://smbiz.asahi.com/article/14828411

このグラフを見ると20分後には42%の部分を忘れて、58%しか覚えていられなかったのかな?と思う方も多いかと思いますが、このグラフは「忘れやすさ」を表しているのではなく、「復習にかかる時間をどのくらい節約できたか?」を表しています。

例えば、最初にアルファベットの羅列を覚えた時は10分かかったとします。同じ人が60分後に同じアルファベットを忘れてしまっていましたが、再度覚えられるのにかかった時間は5分36秒になりました。この時、初めて記憶した時よりも4分24秒早く覚えられているため、覚えるのにかかった時間が最初よりも44%節約できるようになった。ということを表しています。

この実験では意味のないアルファベットの羅列でしたが、これが社会や理科の用語など前後との繋がりのある言葉や意味のある言葉であれば、もっと記憶保持率の低下は緩やかになるでしょう。

最初は10分かかったことも、早めに復習をすることで5、6分で覚えられるようになるのです。これを定期的に繰り返すことで長期的な記憶に繋がります。このことから、覚えたことを早めに復習する「思い出す」ことで、徐々に思い出すまでの時間を節約できるということになります。

記憶力アップのアクティブリコール勉強法を実際にやってみよう

エビングハウスの忘却曲線から、勉強したことは緩やかに忘れていくということがわかりました。それでは、実際に「思い出す学習」のアクティブリコール勉強法を実践してみましょう。

アクティブリコール勉強法の方法

アクティブリコール勉強法は「アウトプット」をしていく勉強方法です。

インプット:頭に入れる 記憶する

アウトプット:頭から出す 思い出す

アクティブリコール勉強法に入る前に、まずは頭の中に学習内容を「インプット」していきましょう。インプットは「頭の中に入れる」という作業です。

・教科書を読む

・辞書などで調べる

・授業を受ける(教えてもらう)

・用語を覚える

テスト勉強を行う際にはみんなまずはインプットから始めるでしょう。本を読んだり授業を聞くなどのインプットの機会は身近にあります。このインプットだけを繰り返してテスト当日を迎える人も多いのではないでしょうか。

しかし、このインプットだけでは、本当に理解できているのか、覚えているのか、思い出せるのかがわからず、記憶も薄れやすくなってしまいます。

そこで、アクティブリコール勉強法ではインプットしたものをアウトプットして「思い出す」という作業をプラスします。

・練習問題・テスト対策問題を解く

・誰かに教える

・暗記カードを使用する

・家族に問題を出してもらう

これらのアウトプットの機会は意識しないとなかなか作れません。しかし、アウトプットをすることで「理解できているのか」「覚えているか」「思い出せるか」の確認ができ、適切な時に適切な場面でアウトプットをすることで、記憶が定着しやすくなります。

アクティブリコール勉強法は「テスト効果」とも呼ばれ、テスト対策問題や練習問題を解くことで対象(言葉など)を思い出し、記憶が定着しやすくなります。また、誰かに教えることもアウトプットとして効果的です。他の人に相手が理解できるようにわかりやすく伝えられるということは自分が理解できていないとできないことです。

ある程度インプットできたと感じたら、積極的に問題を解いたり、家族に問題を出してもらうなどして「思い出す」作業を行いましょう。

アクティブリコール勉強法のコツ

それではアクティブリコール勉強法を進める上でのコツを見ていきましょう。

記憶力がアップする「思い出す」タイミングは?

それでは、どのようなタイミングで「思い出す」のが良いでしょうか?エビングハウスの忘却曲線より、数時間後でもかなりの量を忘れてしまうため、覚え直すのに時間が必要なことがわかります。

そのため、復習(思い出す)タイミングは、「当日」「1週間後」「テスト前」が良いでしょう。

学校で習った内容は、「当日」などできるだけ早く復習をしましょう。さらに1週間後にその内容の問題を解いてみることで、どの程度思い出せるかをチェックします。さらにテスト前にインプットしながらアウトプットすることで、より記憶を定着させていきます。

1~2カ月前に授業で習った内容をテスト直前だけ見直しても、思い出すのにかなりの時間を要してしまいます。そのため、習った直後とその1週間後に「思い出して」おくことで、テスト前に覚えるための時間を節約できるのです。

苦手なことほど「早く」思い出す

苦手なこと=覚えにくい・興味がない

苦手なことほど記憶に定着しにくく、勉強もついつい後回しになってしまいがちです。しかし、覚えにくいことほど早めに復習(思い出す)をすることで記憶に残り易くなっていきます。苦手教科は早めに復習することで点数アップに繋げましょう。

ストーリーとしてや前後を関連付けて覚える

社会や理科など用語を一生懸命覚えようとしても、なかなか覚えられない人は、一つひとつの単語を独立したものとして覚えようとしているかもしれません。

歴史や地理・理科など、全てにおいて、何かが原因があって結果(出来事)があります。

「なんでそんなことが起きたのか」「その結果どうなったのか」などストーリー仕立てで記憶していくことで、一つひとつの単語が無意味な物ではなく、関連したものとして覚えやすくなります。

例えば、「建武の新政」(1333年)について「後醍醐天皇」「足利尊氏」「南北朝」など用語だけを覚えようとしても覚えにくく、「説明しなさい」といった記述問題などの問題に対応しきれません。そのため、これらの出来事を「誰がどうしたから、そうなったのか」といったストーリー仕立てで覚えることで、記憶しやすいだけでなく出来事の本質を理解することにも繋がります。

「建武の新政」「後醍醐天皇」「足利尊氏」

1333年、後醍醐天皇は足利尊氏ら武士の協力を得て鎌倉幕府を滅ぼす。

後醍醐天皇が天皇中心の政治を進める(建武の新政)

↓ しかし…

公家には高い役職を与えたものの、武士への恩賞は少なかった。

武士社会の慣習を無視した政策を行った

↓ その結果…

足利尊氏が兵を挙げ、朝廷軍を破る

↓ そして…

後醍醐天皇は吉野(奈良)に逃れて朝廷が南朝と北朝に分かれる(南北朝時代)

このようにストーリーで覚えることで、エビングハウスの忘却曲線の研究のように無意味な言葉の羅列ではなくなるため、記憶保持率低下も緩やかになっていきます。

記憶力アップのアクティブリコール勉強法 まとめ

今回紹介したアクティブリコール勉強法は、科学的に効果が立証されていて、簡単ですぐにでも実践しやすい勉強方法です。なるべく時間や労力を節約するためにも、ぜひテスト勉強や受験勉強に取り入れてみてください。

勉強する上で大切な「思い出す」作業で、着実に記憶力をアップし、成績アップに繋げましょう!