「内申書」「調査書」「内申点」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?高校受験では当日のテストの他に、この内申点が非常に重要な役割を持っています。

「どんな風に活用されているの?」「これから内申点を上げるのって可能?」「どうやって評価されているの?」など、これから受験を考えている方の疑問にお応えしていきます。

目次

高校受験で重要な「内申点」とは?成績に関する用語をチェック!

「内申点」「調査書」「内申書」「通知表」など、成績に関わる用語がたくさんありますが、どのように違うのでしょうか?ひとつづつ見ていきましょう。

「内申書」とは

内申書(「調査書」も同じ意味)は受験生一人ひとりの中学校での成績が学校生活についての事をまとめたものです。中学校の先生が作成し、受験する高校に提出します。内申書の内容は高校受験の合否判定の資料の一つとして使われます。

「内申点」とは

高校受験の際に必要となる「内申点」とは、中学校で履修する9教科を教科ごとに5段階評価で算出する点数の事。この数値は評定を使って算出されます。「調査書点」「調査書素点」という場合もあります。

算出方法は全国一律ではなく、都道府県によって異なります。例えば、東京都では実技4教科を2倍にするなどルールがあります。

内申書には、学年ごとの学業成績から算出された内申点が記載されています。学年のどのタイミングの成績が記載されるのかは2学期制の学校と3学期制の学校で異なります。

【3学期制の場合】

| 1年生 | 1学期 | 2学期 | 3学期(年度末) |

| 2年生 | 1学期 | 2学期 | 3学期(年度末) |

| 3年生 | 1学期 | 2学期 | 3学期(年度末) |

【2学期制の場合】

| 1年生 | 前期 | 後期(年度末) | |

| 2年生 | 前期 | 後期(年度末) | |

| 3年生 | 前期 | 後期(中間まで) | 後期(年度末) |

また、内申点が記載される学年も都道府県によって異なります。例えば、同じ首都圏でも以下のように内申点の記載学年は異なってきます。

東京都:中3

神奈川県:中2・中3

千葉県:中1・中2・中3

埼玉県:中1・中2・中3

また、内申点の扱いも都道府県や学校によって異なります。

東京都立高校入試では学力検査を実施する教科の評定は1倍として見られ、学力検査を実施しない教科の評定は2倍として換算されます。

千葉県の公立高校入試では、内申点を半分(0.5)として換算する高校(学力重視)や、2倍で換算する高校(内申重視)があり、学校によってその基準は異なります。

私立高校では、推薦枠の出願基準となる内申点を設けている高校が多く、一般入試では当日の学力試験の結果のみで判定する場合もあります。

評定とは?

評定とは、内申書に記載されている各教科の5段階評価の事で、観点別評価も見て決められ、テストの点だけで判断されるわけではありません。内申点と同義に使われることもありますが、「内申点」は受験に使われる各学年の確定した成績であるのに対し、評定は各学年・各学期の成績を意味することもあります。

観点別評価とは

観点別評価とは5段階の評定を行う際に、各教科のどこを見て評価をしていくかという基準になるもの。

・知識・技能

・思考力・判断力・表現力

・主体性(自分から進んで学習に取り組む態度)

主に上記の3つで判断され、「A+」「A」「B」「C+」「C」などの5段階で評価されることが多く、都道府県や学校によって異なります。これを基に、科目の5段階評価が行われ、通知表には科目ごとに分けて記載されます。

通知表とは

通知表とは、各学年の学期ごとの学業成績や活動が記載された書類の事で、各教科の評定や観点別評価、学校生活に関することなどを学校が作成し、各家庭に配布されます。各学年の3学期(2学期制では後期)の評定は、その学期だけでなく学年の年間を通した評価になります。

通知表に関する過去の記事はこちら→中学校の通知表はどうつけてるの?伸ばす方法は?「3」は真ん中じゃなかった?!

高校受験で重要!内申書に記載される内容は?

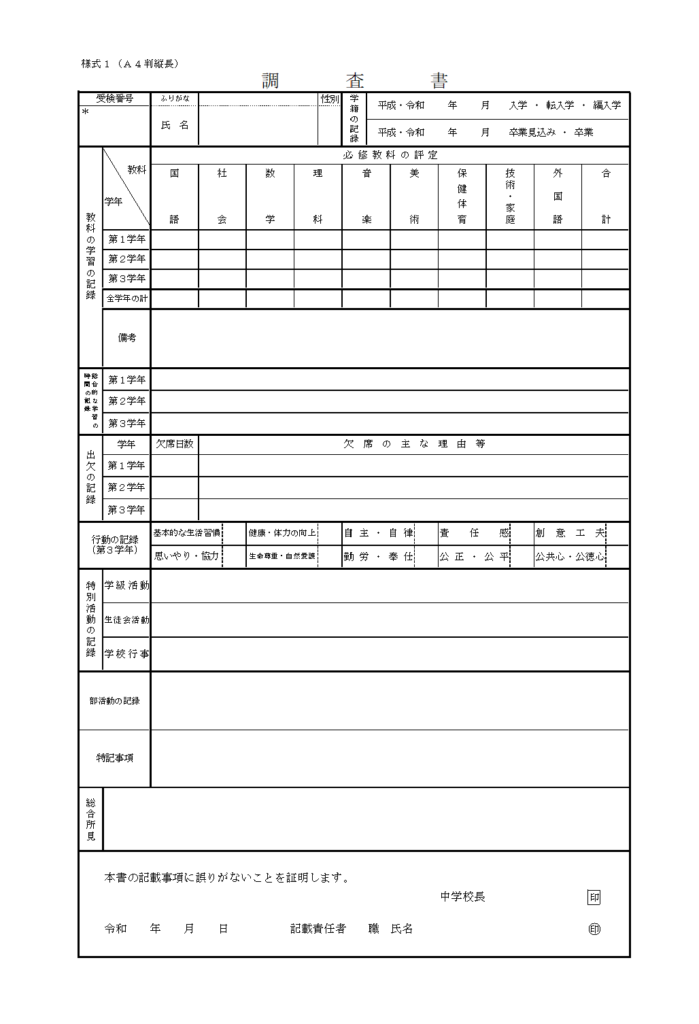

内申書の様式は各都道府県ごとに異なります。

(例)千葉県教育委員会 令和5年度千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項について

出典:千葉県教育委員会

千葉県の調査書は上のような様式になっており、主に以下のようなことが記載されます。

・各教科の学習の記録

・出欠の記録

・部活動・生徒会活動など、特別活動の記録

・行動の記録

・特記事項(検定試験の合格など)

・総合所見(先生の所見など)

内申書は高校受験でどのように活用される?

内申書の内容は、学習の記録である「内申点」の他にも様々な事が書かれています。それでは、内申書の内容はどのように高校受験に影響するのでしょうか?

合否にも大きく影響する「内申点」

内申点は高校受験の合否にも大きく影響してきます。前述の通り、内申点をどのように見るかは都道府県や高校によっても異なります。

例えば千葉県の公立高校では中学校3年間の全教科の成績の合計135点満点で換算されます。

5段階評価×9教科×3年間=135点満点

この点数を基準に、高校によっては半分の67.5点で計算する学校や、2倍の270点で計算する学校もあり、この内申点に当日の学力検査の点数をプラスして合否の判定を行います。

そのため、当日の学力検査があまり良くなかった場合でも内申点が良かった場合は、合計点で合格になる場合もあるため非常に重要です。

行動の記録はどんなことが書かれる?

千葉県では「行動の記録」の欄には、以下のようなことが書かれ、それぞれ優れている項目には「〇」がつけられます。この内容は都道府県によって異なり、短い文章で評価が書きこまれる場合もあります。

・基本的な生活習慣

・健康・体力の向上

・自主・自立

・責任感

・創意工夫

・思いやり・協力

・生命尊重・自然愛護

・勤労・奉仕

・公正・公平

・公共心・公徳心

上記の内容で優れた点には〇がつけられます。公立高校の入試において、行動の記録は〇の数か多くても加点はほとんどありません。しかしながら、〇の数が極端に少ないと「審議」の対象になります。〇の数が0~2つ以下の場合は学校によって審議の対象になることがありますので注意が必要です。

運動部が有利?生徒会に入ると好印象?

中学校での部活動や生徒会活動、委員会活動などの扱いは都道府県によって異なります。

例えば、埼玉県や千葉県などの公立高校入試では、特別活動の記録を点数化して合否判定の一部として判断されます。しかしながら、当日の高校入試の点数や、内申点(学力の評定)などがメインになるため、扱いは小さくなります。神奈川県などでは学力以外の事は特色検査で確認する方針のため、公立高校入試にはほとんど関係がないと言っていいでしょう。

そのため、スポーツや文化活動で進学を目指すわけでない人は、あくまでも自分のやりたいことを中心に活動し、結果的にその実績が評価されればラッキーというスタンスで取り組むのが良いでしょう。

私立高校入試においては、推薦基準をクリアする上で加点になる場合があります。生徒会役員や部活動で部長を務めた、委員会の委員長を務めたという場合は加点になる学校も多く、その加点によって推薦基準を満たす場合があり重要な要素になります。

欠席が多いのはマイナス?

内申書には出欠の記録も記載されます。中学校生活の中で欠席日数が多い場合は、検討の対象になります。欠席の理由も記載されるため、注意が必要です。

公立入試では、欠席日数が多いと「審議」の対象になってしまいます。高校によって基準は異なりますが「3年間で欠席が30日以上」「各学年の欠席が20日以上」などがあります。やむを得ない理由での欠席でない場合、審議の結果、学力検査では合格点に達していても、不合格になる場合があります。

私立高校入試では、推薦がもらえるかどうかの基準の一つに「欠席日数」があります。欠席日数が基準よりも多い場合は推薦そのものがもらえません。最近では、中3だけでなく、各学年・3年間など欠席日数の算定基準が厳しくなっている学校も増えています。

総合所見は合否に関係ある?

総合所見欄は担任の先生の言葉でその生徒がどんな子であるかが書かれています。「明るく活発」「責任感がある」など言葉でその子の印象を書いてあるため、総合所見で合否に差がつくことはほとんどありません。

しかしながら、あまりにも素行が悪く総合所見に悪い内容が書いてある場合、合格点に達していても「審議」の対象になってしまう場合もありますので注意が必要です。

内申点アップのポイント

「内申書に書かれる中1・中2の3学期や、中3の2学期だけ勉強すればいいじゃん!」と思った人もいるかもしれませんがそれは間違いです。学年末の成績はその学年全体の評価になるため、3学期(後期)だけ頑張っても上がるわけではありません。1学期(前期)から地道にやっていくことが大切です。

軽視しがちな実技4教科に関しても全て記載され、5段階評価の点数は同じです。そのため、数学や英語などと同様の姿勢でテストや授業に取り組むことが重要になります。

それでは、内申点をアップするためにやるべきことを見ていきましょう。

内申点の評価基準は次の3点になります。

・定期テストの得点

・授業や学習に取り組む態度

・課題の提出・完成度

これらの取り組みについてひとつづつ見ていきましょう。

定期テストの得点

内申点アップのためには、まずは定期テストの得点アップに取り組みましょう。内申点で評価される観点別評価の3つのうち、「知識・技能(教科の知識、習得状況)」や「思考・判断・表現(習得した知識や技能の活用状況)」の2つはテストの点数で評価されます。

定期テストはもちろんですが、授業内で行われる小テストも評価の対象になります。漢字テストや単語テスト、単元ごとの確認テストなど小テストだからと軽視せずに丁寧に取り組むことが重要です。小テストなどで点数アップのために復習などをしておくことで定期テストの点数アップにもつながってきます。

定期テストの勉強法に関する過去の記事はこちら

中学生の数学勉強法!3つのステップで定期テストの得点アップ!

【中学生】定期テストで社会の得点をアップする効率的な勉強法4つのステップ!

【中学生】理科の定期テスト対策!正しい勉強法で点数アップを狙う!

授業や学習に取り組む態度

内申点では授業に臨む態度も評価基準になります。観点別評価の「主体性(自分から進んで学習に取り組む態度)」の判断基準になり、授業に積極的に参加しているか、真剣に話を聞いているか、まじめに取り組んでいるかなどを先生が見て判断します。

授業態度が悪い場合、テストの点が90点以上であっても評価が「4」になる場合があります。やる気のない態度や、集中していない、授業中騒いでいるなど態度が悪い場合は評定が下がる場合があるので注意が必要です。

通知表の観点別評価「主体性(自分から進んで学習に取り組む態度)」の欄がBやCが付いている場合は、この点に気を付けましょう。

課題の提出・完成度

定期テストの際に「ワーク提出」「ノート提出」などがあります。その他にも、美術や家庭科などの作品提出など、課題を提出する際には提出期限を守り、しっかりと出しましょう。

提出期限を守らなかった場合は当然評価が下がりますが、提出期限を守って出していても、「やっていないページがある」「ノートに貼っているプリントが足りない」「丸付けしていない」といった場合は評価が下がります。必ず内容を見返して、全てちゃんと終わっているかを確認しましょう。

「ちゃんと提出しているのに評価Bから上がらない」という場合は、その内容に着目しましょう。ちゃんとノートを書いていても、ただ書いているだけではプラス評価にはなりません。「見やすく工夫する」「先生が授業中に言ったポイントなどを書きこむ」などプラスアルファの工夫がされていると加点されます。

実技教科の作品は、上手い下手よりも、まじめに丁寧に取り組んでいるかがポイントです。「絵が下手だから…」と諦めずに一生懸命取り組むことで評価されます。

内申点が低くても高校受験で合格できる2つのケース

都道府県によって内申点を換算する基準が異なることをお話ししましたが、千葉県などのように中1~中3までの3年間の評定が換算される場合、受験を意識し始める頃になって「気づくのが遅くて内申点が低かった!」という人もいるでしょう。

しかし、内申点が低くても目指したい高校に合格できるケースがあります。

・内申点は低いが当日の学力検査の点数が良い

・内申点は低いが倍率が低く合格ラインにいる

一般的には内申点と学力検査などを総合的に評価し、上位から順番に定員に達するまでの人数の受験者が合格になります。内申点が低くても、「学力検査の点数が良い」「倍率が低い」などの理由でその合格ラインに達することができれば合格できるのです。

それでも、まだ受験までに猶予がある場合、内申点をできるだけ上げる対策をしておくことは重要です。学校によっては内申点よりも当日の学力検査に重きを置いている場合もありますが、学力検査で点数が取れる人は、これまでの日々の積み重ねで定期テストなどでも高得点を獲得し、内申点も高い人が多いのが現実です。

そのため、受験までにできるだけ内申点を上げる努力をしておくことで、高校受験の際にも目標の高校を選べる幅が広がるなど、余裕をもって受験に臨むことができます。

高校受験に重要な内申点 まとめ

今回は、内申書や内申点について詳しく解説しました。

内申書の内容や内申点は高校受験に非常に重要な役割を果たしています。内申点を上げるために日々の授業や定期テストでコツコツ頑張っておくことで、受験前に焦らずに済みます。

学校からもらう通知表の評定を見て、テストや授業態度、課題提出などできるところから内申点アップを進めましょう。