作文が上手く書けない

どうやって書いたらいいかわからない

国語の授業で書く機会が多い作文ですが、どうやって書いたらいいかわからないというお子さんが結構多いんです。課題や受験、社会人になってからも文章力は非常に重要です。小学生や中学生のうちに作文の書き方のコツを身につけておきましょう。

【関連記事はコチラ】

読解力を鍛えるトレーニング!子供の読解力を鍛えるメリットと方法を解説!

読書感想文の書き方・おすすめの本を紹介!うまく書くコツや本選びのポイントも

Z会中学生向けコースって実際どうなの?レベルや教材の質・中高一貫対応を徹底解説

【作文の書き方】そもそもなぜ作文が苦手なの?

そもそも、作文が苦手なお子さんはなぜ苦手意識を感じてしまうのでしょうか。原因を見ていきましょう。

何を書けばいいかわからない

「作文が苦手だな」と感じてしまう原因の一つに「そもそも何を書けばいいのかわからない」という点があります。テーマが決まっている作文の場合はテーマに沿って文章を考えればいいのですが、自由作文などテーマが自由な作文では何を書けばいいかわからなくて困ってしまいますよね。

作文に苦手意識を持っているお子さんの多くは、テーマを考えるのに時間がかかったり、構成を考えずにいきなり書き始めてどんどんまとまりのない文章になってしまう場合があります。

まずはテーマを決めて、書く内容の枠組みを決めてから書き始めることで目標に向かって書くことができます。

テーマを決めるのに時間がかかっちゃう

文章がまとまらない

「テーマが決まった!ヨシ書こう!」思うままに書き始めてしまうと、ダラダラとまとまりのない文章になってしまいます。「あれを書いてなかった」「書くことが足りない」など後から足したり引いたりすることでさらにまとまらなくなってしまいます。

まずは構成を考えてから書き始めることが重要です。

すぐに書き始めて書きながら考えちゃってた!

語彙力が乏しくて同じような表現の繰り返しになってしまう

作文を書くときに語彙力は非常に重要です。語彙力が乏しいと同じような表現の繰り返しになってしまい、内容が薄くなってしまいます。

「すごく」「とても」など抽象的な言葉を連発することで、深みのない内容になってしまいます。また、文字数稼ぎで語尾を無駄に長くするなど読みにくく伝わりにくい文章になることもあります。

作文の書き方のルールを知らない

作文を書く際には原稿用紙の使い方や、守るべき基本的なルールがあります。句読点の正しい使い方や、原稿用紙の使い方、「です調」「である調」など語尾を統一するといった書き方のルールを知ることが大切です。また、作文ではまずはじめにテーマを明確にし、それに対して自分の意見や考えを述べる必要はあります。そういったルールを知ることで書きやすくなり、苦手意識も薄れていきます。

作文の書き方4つのステップ

それでは実際にどのように書いていけばいいか作文の書き方を見ていきましょう。

STEP1:テーマを決める

テーマが決められていない自由作文の場合はまずはテーマを決めましょう。作文を書いていく上で重要なステップになります。まずは明確に何を書きたいかを決めましょう。

テーマを決めるコツ

テーマを決めるときにどんなものを選べばいいか迷ってしまいますね。テーマを決める際には次のようなものを選ぶとオリジナリティが出て話も広げやすいのでおすすめです。

・自分の好きな物(動物・自然・乗り物・食べ物・スポーツなど)

・興味があるもの・これから学びたいと思っているもの(やってみたいスポーツ・プログラミングをやってみたいなど)

・経験があるもの・思い出(キャンプに行った・プールに行った・家族と出かけた など)

自分の好きな物や興味があるもの、経験したことがあるものは話を広げやすいですし、書いていても楽しく書けるのでおすすめです。

タイトルは最後に付けよう

テーマが決まったらまずタイトルをつけたくなりますが、タイトルは文章を書いた後に最期に決めるのがおすすめです。テーマが決まって構成などを考え、文章を書いていく中で最初に思っていた内容と変わってくることがあります。最初にタイトルをつけてしまうと、タイトルにとらわれて文章が書きにくくなることもありますので、書きあがった文章を見てふさわしいタイトルを最後に考えましょう。

STEP2:構成をまとめる

テーマが決まったら次に作文の構成を考えます。構成を考えてから書いていくことで「文字数が足りないのに書くことがない」「だらだらとまとまりのない文章になってしまった」ということを防げます。また、書きやすいだけでなく読む人にとっても読みやすい文章になるのでまずは構成をまとめましょう。

| 「はじめ」導入 | テーマの紹介 | ・これからどんなことを書くのか ・読者の興味を惹く |

| 「なか」本論(理由・根拠) | テーマに対する自分の意見・考え 具体例を上げて説明 | ・テーマについて具体的に書く ・見聞きしたことなど具体例を書く ・できるだけ明確に書く |

| 「おわり」結末 | 最後に自分の考えをまとめる | ・結論となる自分の意見を述べて、理由を書く |

構成ごとに書く内容を箇条書きにする

「はじめ」「なか」「おわり」の部分に書きたい内容や出来事、具体例などを箇条書きにしていきましょう。

例えばキャンプの思い出について書こうと思ったら「なか」の部分に「カブトムシを見つけた」「火おこしをした」「夜トイレが怖かった」など思いつくままにメモしていきましょう。

その中で必要ないものは削除したり、もっと詳しく書きたいものには具体的な内容を付け加えるなどまとめていきます。文章の流れがスムーズになるように並べ替えていくことで書きたい文章が徐々に見えてきます。

構成ごとのボリュームを決める

構成ごとにどのくらいのボリュームが必要になるか決めていきましょう。

「はじめ」10%、「なか」70%、「おわり」20%を目安にしておくとバランスが良くなります。提出する原稿用紙の分量に合わせて各構成をどのくらいの文字数で配分するか考えておきましょう。

STEP3:ルールを意識しながら作文を書いていく

テーマ・構成が決まったら実際に作文を書きはじめましょう。どのように書いていけばいいかルールをチェックしましょう。

原稿用紙の正しい使い方をマスター

原稿用紙には正しい使い方のルールがあります。そもそも、このルールを守っていないと減点の対象になってしまうので最初にこのルールはマスターしておきましょう。

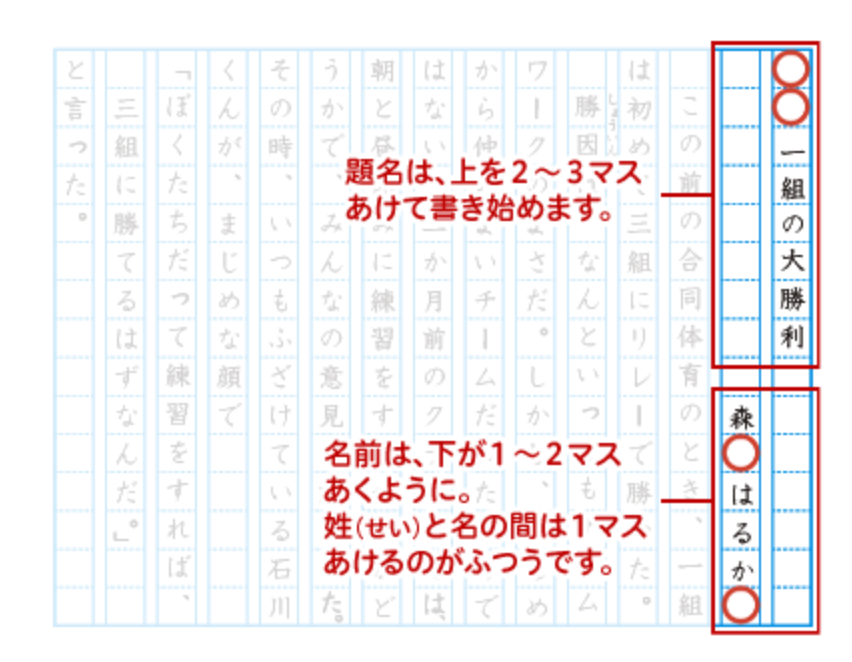

題名を書くときは2~3マス開けて書き始め、名前を書くときは姓と名の間は1マスあけましょう。

出典:https://service.zkai.co.jp/el/course/sakubun_club/sakubun-kakikata/genkouyoushi.html

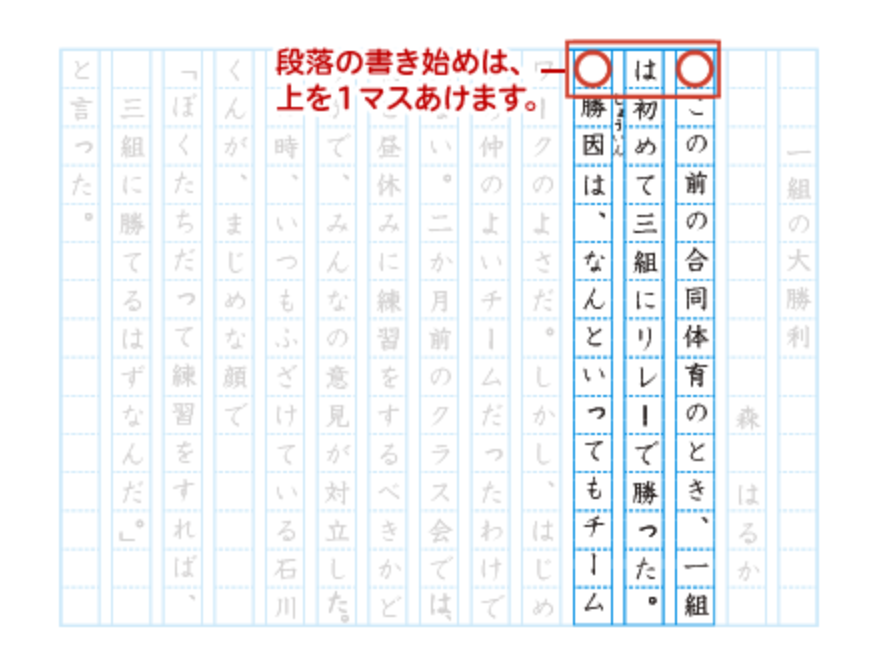

本文の書き始めや改行場合は上を1マスあけます。話の内容が変わる際には改行して新たな段落で書きはじめましょう。

出典:https://service.zkai.co.jp/el/course/sakubun_club/sakubun-kakikata/genkouyoushi.html

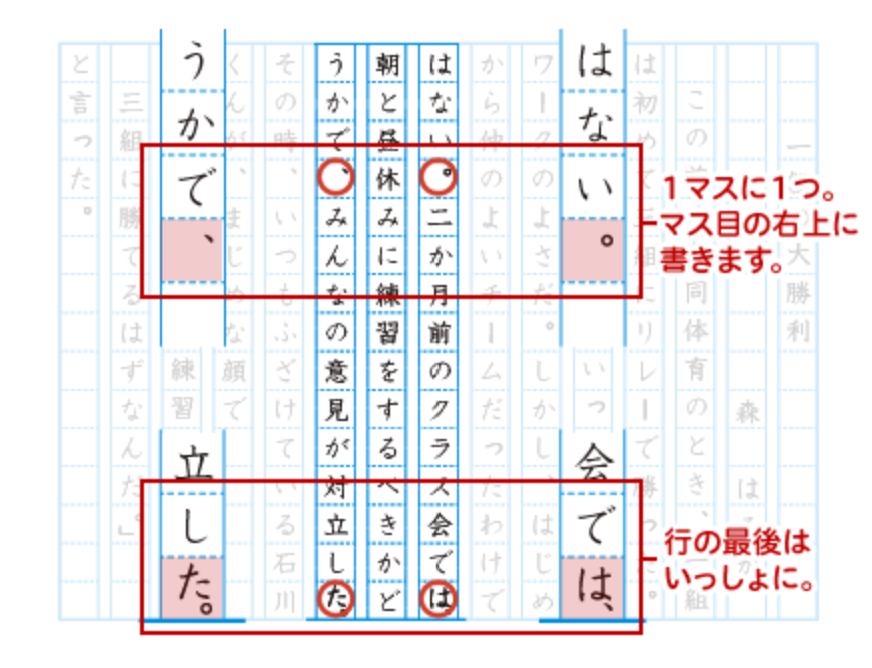

句読点は1つで1マス使います。文章が一番下で終わった場合は、句読点は文字と同じマスに書きましょう。

出典:https://service.zkai.co.jp/el/course/sakubun_club/sakubun-kakikata/genkouyoushi.html

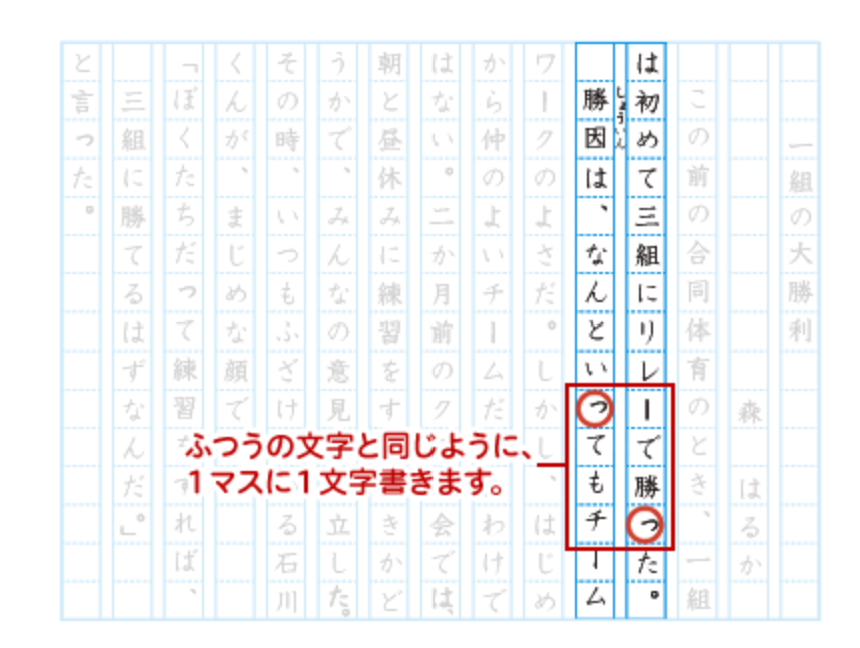

小さな文字「っ」「ゃ」「ゅ」「ょ」は1つで1マス使用します。書くときはマス目の中の右寄りに書きましょう。

出典:https://service.zkai.co.jp/el/course/sakubun_club/sakubun-kakikata/genkouyoushi.html

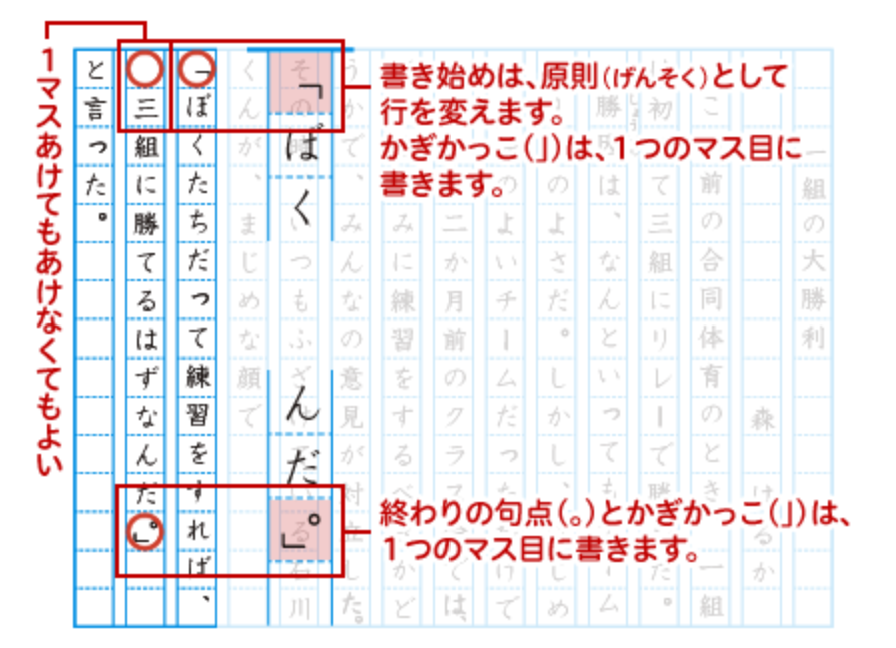

会話文の書き始めは原則として改行して最初のマスにかぎかっこを書きます。終わりの句点とかぎかっこは一緒のマスに書きましょう。

出典:https://service.zkai.co.jp/el/course/sakubun_club/sakubun-kakikata/genkouyoushi.html

指定された文字数よりも少なすぎるのはNG

400字で指定されているのに半分程度しか書いていないなど、指定の文字数よりも少なすぎることなく、9割以上は書くようにしましょう。

語尾の文体を統一する

「だ・である」で書くのか「です・ます」で書くのかを決めましょう。文章の途中で「だ」「ます」などが混在すると違和感が生まれ文章がちぐはぐな印象になってしまいます。

どの文体を使うかを決めたら最後までその文体を崩さずに書くことが大切です。

同じ語尾が連続しないようにする

「~と思います。~だと思います。」など同じ語尾が連続すると単調な印象になってしまいます。「ですます調」であっても「~です。~です。」など連続しないように語尾を工夫してみましょう。

毎回語尾を変える必要はありませんが、連続しすぎて不自然で単調な印象にならないように注意することでより魅力的な文章になります。

正しい書き言葉を使う

普段友達と話すような「めっちゃ」「たぶん」などの話し言葉は使わずに正しい書き言葉を使用して書きましょう。「とても」「おそらく」など書き言葉に変換して書くことで読みやすい文章になります。

5W1Hを意識する

「いつ」「どこで」「だれが」「何を」「なぜ」「どのように」という意味の「5W1H」をしっかりと意識して埋めながら書いていくことで、文章が違和感や漏れがなく書けます。

「いつ」「どこで」などの情報をしっかりと入れていくことで具体的なたとえにも説得力が生まれます。思い出や経験したことを書くときも「5W1H」を書いていきましょう。

起承転結を意識する

4コマ漫画のように「起承転結」を意識して書いていくとだらだらとした文書にならずに済みます。作文全体も「起承転結」が大切ですが、具体例などを書く短い文脈の中にも「起承転結」を意識して書きましょう。

起:あらすじ・導入

承:導入を基にした考えや疑問を提起

転:理由・根拠・具体例

結:まとめ・結論

STEP4:自分で書いた文章を読み返す

作文が苦手なお子さんは、書き終わったことで達成感を感じ、「終わったー!」とそのまま提出してしまうことが多くあります。作文は書いている時には気付かなかったことも、後から読み返すと気づくポイントがたくさんあります。きちんと読み返すことでさらに良い文章に仕上げていきましょう。

見直しポイント1:誤字脱字はないか

漢字の書き間違いや脱字などをチェックしましょう。読み返すことで間違っている文字や漢字に気づけます。送り仮名が抜けていたり、表現がおかしくないか、言葉は正しいか、わかりにくい部分はないかなどを見ていきましょう。

見直しポイント2:一文が長すぎないか

一文の中に同じような表現が何度も出てきた、「、」を多用して文章が長くなりすぎていないかチェックしましょう。長すぎる場合は文章を分けることで読みやすくなります。回りくどい表現は避けて、簡潔に述べることでわかりやすい文章になります。

見直しポイント3:主語述語のねじれに注意

作文を書く際には、主語(〜は、〜が)と述語(〜である、〜した)の関係に気を付けることが重要です。主語とは、文で行動や状態の主体となる人や物のことを指し、述語とは主語の行動や状態を表す動詞や形容詞のことを指します。

主語と述語の関係が正しく書かれていないと、読み手に誤解を与える場合があります。「だれが、何をした」という関係が正しく書かれているかチェックしましょう。

見直しポイント4:スムーズに読めるかチェック

「読みにくい箇所がないか」「同じことばかり繰り返していないか」「わかりにくい表現になっていないか」など全体を通して読みながらスムーズに読めるか。内容がきちんと伝わるかチェックしましょう。

小学生の場合は保護者と一緒に読んでみることで違和感やわかりにくい部分に気づけます。

作文の書き方がわかるおすすめ本

作文の書き方がもっと良くわかるおすすめの本をピックアップしました。

日記、読書感想文、テーマ作文、手紙、キャッチコピー……「穴埋め式」に沿って進めるだけで、あらゆるジャンルで、みるみる書けるようになります。学校の宿題から、中学受験まで徹底対応し、家庭学習に最適の一冊!

親が子どもにインタビューすることをとおして「子どもの作文能力」を高める方法を紹介しています。インタビューに答えていくうちに、「書く材料」がどんどん集まっていき、それをもとにテンプレートにのせていけば、誰でも「いい作文」が書けるようになります。

独自の15ステップで、ひとつひとつじっくりと日本語の規則を身につけながら、論理的な文章を書く練習をしていくことができます。かわいいパンダ先生と一緒に、焦らずゆっくり、学んで行きましょう!

この本では、苦手な子の「書けない理由」を一つひとつなくしていくので、読み終わるころには、「話す」ことと同じようにスラスラ「書ける」ようになります。「作文の書きかたを子どもに教えたいけれど、どう教えればいいかわからない」「参考書を見ても、難しくてできる気がしない」「学校では書きかたを詳しく教えてくれなくて、子どもが困っている」少しでも思い当たるなら、ぜひ本書を読んでみてください。

小学生むけに作文教室をおこなっている双子の作家かおり&ゆかりさん。半年待ちの人気がある教室の内容を漫画で読める書籍にまとまっています。主語と述語をラーメンの麺とスープに、メンマや煮卵のトッピングを修飾語に例えて、文章の構造や作りかたをカワイイマンガで説明していきます。作文や文章が嫌いな子どもたちが作文を書きたくなるような本です。

長年支持を集めてきた作文ワークが、全面リニューアル!「小論文の神様」樋口先生のノウハウはそのままに、オールカラーの見やすい紙面でより一層使いやすく・読みやすくなりました。ストーリーの中に入り込んで、ゲーム感覚で書いてみましょう。主人公たちといっしょになって考える問題で、楽しく本格トレーニングができます。

作文の上手な書き方 まとめ

作文は国語の授業だけでなく、受験や社会に出てからも必要な能力です。作文に苦手意識を持っているお子さんは、まずは作文の書き方を知ることで苦手意識を無くしていきましょう。

コツを意識することでスラスラと文章が書けるようになりますよ。

【関連記事はコチラ】