小学生や中学生の中には、スマートフォンを持ち始めるお子さんも増えてきます。それと同時に、スマホの利用の仕方についてお悩みの親御さんも増えてきます。

ずっとスマホを見ていて勉強しない

これってスマホ依存では?

今回は、どういった状態がスマホ依存と言えるのか?それによってどんな影響があるのか?スマホ依存への対策などをご紹介します。

子どもに安心の機能が付いたプレスマホについての過去の記事は→こちら

目次

子どものスマホ依存とは?

スマホ依存とは、スマートフォンの使用によって成績が著しく低下している、昼夜逆転して寝不足になっている、など様々な問題が起きているにも関わらず使用がやめられず、スマートフォンが使用できない状態になるとイライラしたり不安になったり、落ち着かない状態になるなど精神的に依存してしまうこと。

スマートフォンは携帯電話の機能の他に、アプリや動画、SNS、オンラインゲームなど様々な機能があります。どこでも持ち運んで気軽に使用できるため、移動時間や学校、自宅など一日中手放せない状態になってしまいやすく、特に携帯電話を持ち始めの子どもなど友達とのやり取りや新しい世界が楽しくてスマホ依存の状態に陥る子供が増えています。

子どものスマホ依存の症状とは?

・スマホを手に持っているのが当たり前

・スマホがないと落ち着かない

・メールやSNSを必要以上に何度もチェックしている

・動画やSNSを見ているといつの間にか時間が経ってしまっている

・気づかないうちにどんどん課金してしまっている など

起きてすぐ、寝る前、トイレ、食事中などあらゆる場所でスマホをチェックしないと落ち着かない状態の場合はスマホへの依存度が高いと言えるでしょう。

どのくらいの人がスマホ依存に該当する?

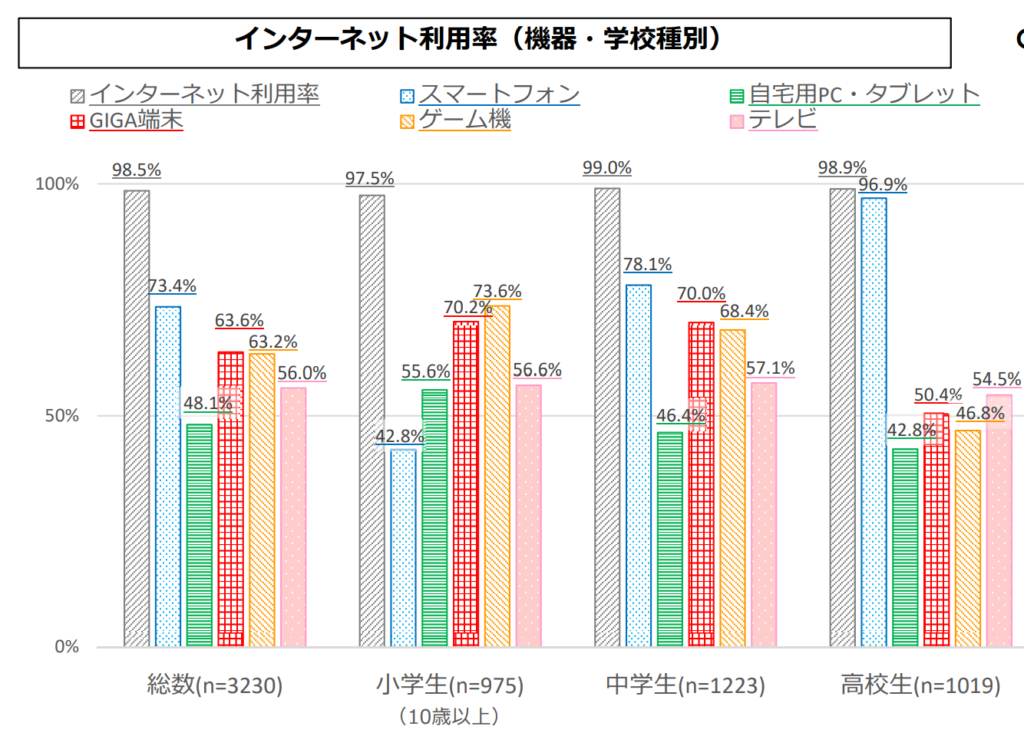

参照:内閣府 青少年のインターネット利用環境実態調査

内閣府の調査によると、小学校から高校までのほとんどのお子さんがインターネットを利用している環境にあり、特にスマートフォンの利用は中学生以上で著しく増加しています。

2013年に日本の成人約4000名を対象に行なわれた厚生労働省研究班調査で、約421万人がスマホ依存であると推計されています。2008年の同様の調査と比べ、1.5倍に急増しています。

また、厚生労働省研究班が2018年に発表した調査結果ではインターネット依存が疑われる中高生が全国で推計93万人に上るとのことでした。

インターネット依存は中高生の12~16%にあたり、中高生全体約650万人の7人に1人に当たる計算となります。

「ネット使用を制限できなかった」「やめようとしたらイライラした」など8項目の適格審査のうち3~4項目当てはまると不適応使用者、5項目以上だと病的使用者として「ネット依存の疑い」としています。

ネット依存の疑いのある割合は、中学男子で10.6%、女子で14.3%、高校男子で13.2%、女子で18.9%となっています。

子どものスマホ依存の怖い影響とは

多くの子どもがスマホ依存になっている、もしくはなる可能性があるということがわかりました。

それでは、スマホ依存症になるとどのような影響が出るのでしょうか?

スマホ中毒になると「小6の脳」で成長が止まってしまう?!

東北大学加齢医学研究所で平均年齢11歳の子どもたち223人を3年間追跡調査することで、インターネットの使用と脳の発達について調べた調査結果が発表されました。

例えば、中学入学時にスマホを使い始めると、中学3年の時点で小学6年生と同じ能力のまま脳が発達していなかったという結果がわかりました。

子どもたちのインターネット使用習慣を聞き、同時に言語能力に関する知能検査を行ないました。そして、脳の発達を調べるために、MRIを用いて、子どもたちの脳の写真を撮影するという方法で、3年間にわたり追跡調査がされました。

追跡前には子供たちの脳の発達や言語の能力にはあまり差が見られませんでしたが、3年間の追跡調査の結果、インターネットをたくさん使っていた子供たちほど3年間の言語能力の発達が小さく、脳の発達に悪影響があることがわかりました。

発達に悪影響が見られた納領域には認知機能を支える前頭前野、記憶に関わる海馬、言葉や感情を処理する領域も含まれていました。

特に、インターネットを「ほぼ毎日使用する」と回答した子どもの脳の発達はほとんどゼロに近く、スマホを1日3時間以上使っている子供は、どんなに勉強を頑張っていても成績が平均以上には届いていないという結果になりました。

スマホはどこまで脳を壊すか (朝日新書)

参照:「スマホはどこまで脳を壊すか」

オンライン脳 東北大学の緊急実験からわかった危険な大問題

参照:「オンライン脳 東北大学の緊急実験からわかった危険な大問題 」

成績低下や居眠り、遅刻などの実害が

中学生や高校生自身がネットの使い過ぎについて、「成績の低下」や「授業中の居眠り」「遅刻」などの実害があると自覚していることもわかりました。

スマホを使用することで時間を忘れ、睡眠時間が減ったり眼精疲労や身体が疲れたりすることにより、勉強に集中できない、視力が低下するなど学生にとって様々な影響が出てきます。

注意力が散漫になる

使用するアプリの数が多い子どもは、学力が低いという結果もわかりました。

(参照:PRESIDENT Online)

SNSを使用することでスイッチング(何かに集中している時に妨害が入り別の事をやり始める)が何度も繰り返され、注意力が散漫になります。

スマホを使って勉強や調べ物をしているお子さんも多いでしょう。その際にも途中でメールの通知が来たり、広告が入ったり、他のアプリからの通知が来るなど集中していてもその集中を妨害される環境があります。

調べ物をしていてもネットサーフィンで違うものが気になったり、SNSを閲覧していてどんどんおすすめのページが表示されたりと長時間集中できない状態が続くと、スマホで学習しているつもりでも学習効果が低くなってしまいます。

スマホやタブレットなどで学習をする場合は、学習専用の端末を導入して、他のアプリを入れない、通知をOFFにするなどの対策が必要です。

なぜ子どもがスマホ依存になるのか?

スマホ依存はどのようにして起こるのでしょうか?

気を紛らわせる手軽なツール

スマホ依存の場合、YouTubeやSNSで特定の動画などを見たいと思ってスマホを見ているのではなく、なんでもいいからとりあえずスマホを見るという行動が起きています。目的や結果よりも「行動すること」に依存してしまっているのです。

動画などを見ることで嫌なことやモヤモヤしたことを手軽に楽しさや快感に変化させることができるため、手っ取り早く気を紛らわせるツールとして手に取ってしまうのです。

小さなころからアプリや動画などを見ることに慣れているお子さんにとって、スマホやタブレットは楽しいことが詰まった場所。時間が余ったり、やることがない時に手に取りやすく、手に取ることがクセになることでスマホ依存に陥ってしまいます。

スマホ依存になりやすい子どもとは?

同じようにスマホを買い与えても依存状態になるお子さんとならないお子さんがいます。

どのようなお子さんがスマホ依存になりやすいのでしょうか?

時間の過ごし方がわからない

一人でいる時間が長い、遊び相手や話し相手がいないなど、時間を潰す目的でスマホを見て過ごすことが当たり前になってしまう場合があります。他にどのように時間を使えばいいかわからない時に、一人で見て笑って過ごせる動画や他の人と繋がれるSNSに依存してしまうのです。

周りに合わせないと不安

流行っているから、みんなが見ているから自分もチェックしないと話に入れない、不安になるという状況のお子さんもスマホ依存になりやすいと言えます。興味のないことでも、「周りがやっているから」という理由でスマホを利用しはじめ、ハマっていくというケースは多々見られます。

自己肯定感が低い

コミュニケーションが苦手、勉強が苦手、など自分に自信のないお子さんは、スマホの中の華やかな世界に現実逃避しやすいという傾向にあります。楽しいことに没頭して孤独や不安を埋めることで安心感を得るのです。

子どものスマホ依存を改善するためには、まず原因を知る

すでにスマホ依存状態にある、もしくはスマホ依存状態になってしまいそうというお子さんはどのように対策すればよいでしょうか?

対策をするためにはまずは原因を知るところからはじめましょう。

子どものスマホ依存は親の責任

「スマホをやめるように言っても言うことを聞かない」「ルールを守らない」とお悩みの親御さんも多いでしょう。スマホ依存は子どもだけに原因があるのでしょうか?

最初にスマホを与えたり、使い方を指導したのは一番身近な親であり、ある日突然スマホ依存になるわけではなく、それまでに使用方法に問題が生じたり、使用時間などが徐々に伸びていったりというプロセスがあります。そのプロセスの中で、スマホ依存にならないために本当に何も対応ができなかったのでしょうか?子どもがスマホ依存になってしまう原因として、一番身近である親の責任が大きいと言わざるを得ません。

子どもがスマホ依存の状態になってしまった後は、「注意しても聞かない」「ルールを守らない」という状況にもなるでしょう。ただ、そこに至るまでの親の対応に問題があったということにも向き合う必要があります。

成績が下がる、スマホを見ないとイライラするなど実害が出ている場合、または出そうな場合は、親子で協力して対策を行うことが重要です。

安易に取り上げると反発する恐れ

子どもがスマホを使いすぎるという理由で安易にスマホを取り上げると、使えないことでストレスが溜まったり、親への反発や親に隠れてスマホを利用するなどの恐れがあります。

スマホを隠れて使用することで、トラブルが起きた時に親が気づくのが遅れたり、子どもが助けを求めるのをためらうなど、子どもが危険にさらされる可能性が出てきます。

そのため無理やり取り上げるのではなく、親子で話し合い、子どもが自分から納得した上で、節度を持ってスマホを利用できるように促すことが重要です。

スマホ依存を改善するための対策は?

家庭でするべきスマホ依存に対する対策を見ていきましょう。

まずは何が問題になっているのかを話し合う

子どもが納得した上でスマホを利用できるように、親子で家庭でのルールを決めましょう。

小さいうちは保護者がルールを決めて守ろうと促すことが必要ですが、小学校高学年や中学生になってくると、子どもが自分自身で納得できるルールにする必要があります。

ルールを決めるためには子どもが守ろうとしなければ意味がありません。

守ろうとするためには子ども自身が「このままではいけない」「問題が起こっている」と気づくことが重要です。

・成績が下がっている

・お小遣い以上に課金してしまっている

・寝不足で授業中集中できない

・視力が落ちている

など、現在お子さん自身や親御さんが感じているスマホ依存による悪影響を話し合いましょう。

ただ、「スマホ使い過ぎ!」と言っても、何が悪いのか使っている本人は伝わりません。どんなことが実害として起こっていて、このままではどのようになってしまうのかというところを具体的に話し合いましょう。

例えば:成績が落ちている→このままでは志望している高校に行けなくなってしまう など

今感じている問題点を改善するためのルール作り

子ども自身がスマホが気になって勉強に集中できないという場合は、勉強中はスマホを親が預かるなどルールを決めましょう。

せっかく勉強をしていても集中できない環境ではその効果も下がってしまいます。お子さんの努力を無駄にしないためにもルール作りが必要であるということを伝えましょう。

| 利用時間 | 一日〇時間まで。〇時から〇時までは利用制限をかける(就寝時間など)。 利用時間中でも優先すべきことがある時は中断する(食事や勉強など) |

| 利用場所 | リビングで利用・自室には持ち込まない。 勉強中は親に預ける、食事中は見ない。など |

| コミュニケーション対象 | SNSやメールなどやり取りしても良い相手を決める。 (クラスの友達や実際に会ったことがある人だけなど) |

| 利用目的 | ゲームやSNSなど何に使うのかを明確にする。 勝手にアプリを入れない、使ってないアプリはアンインストールするなど。 |

| 課金をする場合 | ゲーム内やメールのスタンプなど課金する場合には 親の承認が必要な状態に設定する。 |

| ルール違反の時 | ルールを守らなかった場合にどのようにするのかを決めましょう。 親が一方的に決めるのではなく、子どもも納得する内容にしましょう。 また、ルールを実行してみて難しい場合は、話し合ってルール変更も検討しましょう。 |

ルールを自然に守れるように、スマホの使用制限機能を利用したり、利用時間や利用アプリの管理などの機能を使用しましょう。ルールはいきなり難しい内容にするのではなく、子どもがきちんと守れる範囲のないようにしましょう。ハードルが高い内容ではそもそも守る気も起らないという場合もあります。守れる内容のルールを子どもと話し合って決めましょう。

また、大切なのは家族が協力することです。

子どもが勉強している横でスマホを見ていたり、食事中に親がスマホを見ていたりするとせっかくルールを決めても子どもも守らなければという気持ちが無くなってしまいます。

親も一緒に実行して、子どもがスマホを使わない時間は一緒に協力するという気持ちで取り組みましょう。

アプリの利用時間などを親が確認できるようにする

ついつい使いすぎてしまうお子さんは、Googleファミリーリンクなどお子さんのスマホの利用状況を親のスマホから確認できるようにするアプリの利用も検討しましょう。どのアプリをどれくらいの時間使用したか確認できるため、利用方法を話し合うためのツールとしても使用できます。

アプリの設定を確認する

ユーチューブの場合、おすすめコンテンツが表示され、つい見続けてしまうということもあります。おすすめ動画を非表示にする設定を行う、SNSは公開設定を変更するなどアプリごとに必要な設定を確認しましょう。

家庭での対応が難しい場合は専門家への相談も

反抗期のお子さんのスマホ依存を改善するのは家庭だけで頑張っても難しい場合もあります。

その際には学校やメンタルケアの専門家(心療内科など)への相談も検討しましょう。親子では解決が難しいこともあります。そのためにストレスを抱えてしまっては他の事にも悪影響が出る可能性があります。

実際にスマホ依存で生活や成績に大きな影響が出てしまっていると感じた場合や、話し合いが上手くできない、ルールが守れず状況が悪化しているといった場合は、専門機関への相談も有効です。最近では子どものメンタルケアを専門としている心療内科も増えています。専門家のサポートを得ながら改善への道筋を探っていくことも大切です。

子どものスマホ依存 まとめ

現代の子どもたちにとってスマホやインターネット環境は切っても切り離せない身近な存在です。今後も長く安全に使い続けるためには、子どものうちからしっかりと自分でルールを守って使える力を身につける必要があります。

家庭で利用の方法を見直し、必要であればルールを決めて安全にスマホを利用できる環境を整えましょう。